Histoire

Origine de l'abbaye

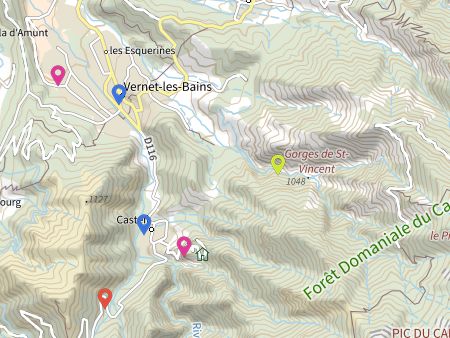

Saint-Martin-du-Canigou est une abbaye située en plein cœur de la montagne, sur le territoire de Casteil, à 1055 m d'altitude. Son histoire commence le 12 juin 1005. À cette date, le comte de Cerdagne Guifred, arrière-petit-fils de Guifred le Velu, donne avec sa femme Guisla un alleu situé sur les pentes du Canigou (sur le territoire de Vernet) à l'église de Saint-Martin. Cette église existait donc déjà, mais il n’en subsiste aucune trace aujourd’hui.

Le 14 juillet 1007, ils effectuent un nouveau don accompagné d'une clause précise : « Afin qu'en ce même lieu soit édifié en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il lui soit attaché des moines militant sous la règle du bienheureux père Benoît et que, suivant la volonté et le privilège du pontife romain et de l'évêque d'Elne et selon l'institution du roi des Francs, on y serve désormais le Dieu tout-puissant à perpétuité. »

Le comte édifia donc, en accord avec ceux de Saint-Michel-de-Cuxa, une nouvelle fondation monastique sur ce lieu nommé Saint-Martin. Dès le 13 novembre 1009, le frère de Guifred, l'abbé Oliba, « vint au lieu appelé Canigou, pour consacrer en l'honneur de Saint-Martin, évêque et confesseur de la Sainte Vierge Marie et de Saint-Michel archange, l'église située en ce lieu qu'on appelle monastère du Canigou, construite dans la montagne par un prêtre que l'on nomme Sclua. »

Ce Sclua fut le premier abbé de Saint-Martin. Il entretenait des relations très proches avec le comte. Il semble que ce soit ensemble qu'ils aient décidé de la façon dont seraient construits les bâtiments.

En 1025, le comte donne à l'abbaye le lieu de Vernèdes (Vernet-les-Bains) ainsi que Casefabre. Puis il se fait moine et rejoint la communauté qu'il a créée. Il creuse lui-même une tombe dans le roc du Canigou, qu'il rejoint à son décès le 31 juillet 1050.

Le monastère n'avait rien de comparable avec celui de Saint-Michel-de-Cuxa. Pauvre, retiré au fond d'une lointaine vallée, la vie sur place était très rude. Les moines devaient marcher des heures pour arriver aux premières terres cultivables (Casteil), et les terres qu'ils possédaient n'avaient rien de riche, d’où un bénéfice faible pour le monastère.

Le 13 novembre 1009 eut lieu la consécration de l'église Saint-Martin en présence de nombreuses personnalités de l'époque. Le pape Sergius IV fit une bulle déclarant cette institution canonique en 1011.

Les reliques

Très rapidement, un problème se posa : celui des reliques.

En effet, il est important pour le rayonnement d'une abbaye de posséder des reliques de saints. Mais ces reliques ne s'acquièrent pas facilement, car leurs possesseurs refusent presque toujours de s'en séparer, même à bon prix. La solution choisie par l'abbé fut la force. Aussi surprenant que cela paraisse, envoyer des hommes d'armes à la conquête de reliques était un procédé assez courant, même pour des religieux.

C'est le comte Guifred qui arma des hommes. Ceux-ci partirent avec des moines et rapportèrent une relique de Saint-Gaudérique provenant de l'église Saint-Sernin de Toulouse.

En 1007, le pape Sergius IV accorda à l'abbaye des privilèges étendus, dont la pleine indépendance vis-à-vis des autres abbayes. Mais cent ans plus tard, en 1114, Bernard-Guillaume de Cerdagne, comte, donna à Lagrasse Saint-Martin, oubliant les privilèges d'inaliénabilité. Malgré les protestations des moines catalans, son successeur Raymond-Bérenger confirma la donation en nommant l'abbé de Lagrasse « abbé de Saint-Martin ». Ce droit dura jusqu'en 1159, année où les moines de Saint-Martin parvinrent à élire l'abbé de Ripoll. Mais comme l'abbé de Lagrasse protesta, il fallut de longues années de tractations entre les évêques d'Elne et de Narbonne, les abbés des trois monastères concernés et le comte de Cerdagne pour que Saint-Martin puisse choisir librement son abbé. Face à ce revers, l'abbé de Lagrasse organisa une expédition punitive et fit saccager le monastère du Canigou, où un moine fut même tué.

À l'époque des rois de Majorque

Durant la reprise militaire du royaume de Majorque par Pierre IV, Jacques III de Majorque vint en Conflent avec une petite armée et prit plusieurs places fortes. Comme entre-temps Saint-Martin avait été fortifié, ce roi sans terre attaqua l'abbaye, la mit au pillage et emmena les religieux comme prisonniers. Et comble du malheur, Pierre IV crut que l'abbé avait volontairement ouvert les portes. Ainsi, lorsque Jacques III fut définitivement écarté, l'abbaye fut à nouveau pillée, mais par les Aragonais cette fois.

Or, après ces malheurs, en 1428, un tremblement de terre fit s'effondrer la tour de défense et une grande partie des habitations. Ce fut quasiment la fin de l'abbaye, car les terres qu'elle possédait, et donc les revenus engendrés (en argent ou en main-d'œuvre), n'étaient pas suffisants pour tout reconstruire.

Mais ce fut sans compter sur la ténacité de l'abbé Jean Squerd, qui redonna confiance et fit reconstruire par les moines eux-mêmes. Il faut dire que leur foi en Saint-Gaudérique leur donnait une force inébranlable. Saint-Gaudérique est considéré comme « le patron des écluses célestes » : on le prie pour faire pleuvoir ou, au contraire, pour faire cesser la pluie. À de nombreuses reprises, les reliques de ce saint furent sorties de l'abbaye pour être descendues en plaine, en particulier en 1613, lorsque, en cours de route, elles furent arrêtées à Villefranche-de-Conflent par le viguier Dalmau de Descattlar, qui avait pris l'initiative d'empêcher la procession de descendre dans la plaine.

Face à ce sacrilège, une armée de 2 000 hommes, commandée par le capitaine Jorda, monta de Perpignan dans la vallée de la Têt. Ils prirent le 23 janvier 1613 Ria, puis Sirach, des avant-postes de Villefranche. Le 29 janvier, une pluie de boulets (non demandée à Saint-Gaudérique !) s'abattit sur la ville, tuant 200 hommes contre un seul chez les Perpignanais. Les vignes et les vergers alentours furent rasés également, en guise de punition. Ce fut une expédition des almogavares, ces fameux soldats catalans sans bouclier.

Déchéance et renaissance

Saint-Martin du Canigou fut un vrai centre religieux au sens de « retraite ». À plusieurs reprises, ceux qui y furent envoyés relevaient la foi d'autres monastères, « plus légers » dans l'organisation quotidienne. Mais durant le XVIIe siècle, la vie devint vraiment difficile pour les moines. Le 4 septembre 1779, la petite communauté dut se rendre à l'évidence et commença à prévoir la fermeture de l'abbaye.

Le 7 décembre 1783, la communauté de Saint-Martin du Canigou fut dissoute. Les reliques de Saint-Gaudérique furent transportées à Perpignan, et les ossements de Guifred furent descendus dans l'église de Casteil. En 1793, ils furent dispersés par les soldats de Ricardos. La communauté se sépara définitivement. Les ruines de l'abbaye furent rachetées et remontées au début du XXe siècle par l'évêque de Perpignan, de Carsalade du Pont.

De 1952 à 1971, Dom Bernard de Chabannes acheva la restauration et fit renaître la vie spirituelle.

Et de nos jours...

Actuellement, et depuis 1988, les « Béatitudes » se chargent de l'intendance. Leur but est de maintenir une présence sur place basée sur la prière, mais aussi d'assurer les visites et l'entretien des bâtiments. Les membres, au nombre de 17 en 2005, vivent de la vente des billets et des produits dérivés. Il s'agit essentiellement de laïcs. Le responsable de cette communauté expliquait (repris de L'Indépendant, 10 décembre 2005) :

Nous sommes 17 personnes à occuper les lieux en permanence : il y a des familles, des célibataires, mais aussi des clercs et des religieuses, tous engagés dans un mouvement de foi. Nous avons une démarche spirituelle reconnue par le Conseil Pontifical Laïc. À travers notre mixité, nous remplissons un rôle original au sein de l'Église. Nous ne sommes évidemment ni une secte, ni adeptes d'un quelconque mouvement de type new-age. C'est bien sûr difficile à comprendre pour ceux qui ne peuvent s'imaginer que la pureté existe.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales