Aujourd'hui, il est bien difficile de se rendre aux ruines du château de Cerola. Il faut dire qu'il est particulièrement isolé, perché sur un rocher dominant le passage des Graüs. Avec un peu de hauteur, on parvient toutefois à distinguer ce sommet, qui ne révèle plus grand-chose tant le site est en ruine !

Château de Cérola

Un verrou militaire bloquant l'accès à la vallée de la Têt

Aujourd'hui, il est bien difficile de se rendre aux ruines du château de Cerola. Il faut dire qu'il est particulièrement isolé, perché sur un rocher dominant le passage des Graüs. Avec un peu de hauteur, on parvient toutefois à distinguer ce sommet, qui ne révèle plus grand-chose tant le site est en ruine !

De quoi s'agit-il ?

Le château de Cérola n'existe plus de nos jours. Il s'agissait d'une ancienne place-forte, active du IXe au XIVe siècle, qui joua un rôle important dans l'histoire des Pyrénées-Orientales. Il se dressait au sommet d'un piton rocheux, au-dessus du défilé des Graüs, à Thuès-entre-Valls.

Géographiquement, la Cerdagne n'est accessible que par la vallée du Capcir, au nord, ou par la vallée de la Têt, à l'est. Cette dernière était contrôlée par différentes citadelles, dont la principale était celle de Villefranche.

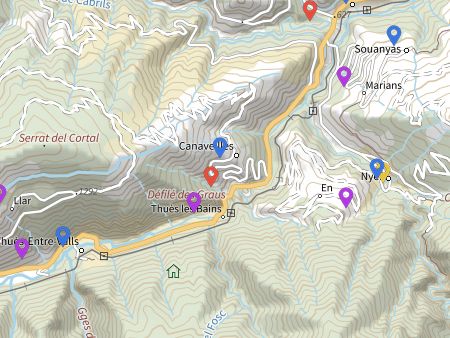

Un peu plus haut, le défilé des Graüs était équipé de trois places fortes qui rendaient l'accès au plateau cerdan encore plus difficile. À l'entrée du défilé se trouvait la tour de Niobol ou Nioule. Bâtie sur une presqu'île, elle se situait entre le tunnel et les bains de Canaveilles. Le chemin de Cerdagne passait à travers les fosses de cet avant-poste, obligeant les voyageurs à rester à découvert devant la fortification.

À sa sortie, le château de Cérola empêchait tout passage. Plus grand et plus solide, il constituait la pièce maîtresse du dispositif défensif des Graüs. Les deux édifices n'étaient distants que de 200 m et avaient pour point commun d'être construits sur la rive gauche de la Têt. Sur la rive droite, un peu plus haut, subsistent les ruines d'une fortification servant de poste de surveillance et d'appui au combat. Il s'agit d'un enclos de 5 m sur 3, dont les côtés est et ouest sont difficilement accessibles. Deux bouts de muraille sortant des angles portaient un plancher sur lequel les défenseurs pouvaient combattre plus facilement. Ce troisième château se trouvait sur le territoire d'En, tandis que les deux premiers étaient sur celui de Canaveilles.

Etymologie

Le nom de Cérola provient de la montagne sur laquelle le château était bâti : Erola. Cette montagne désignait initialement un vaste territoire comprenant plusieurs paroisses, comme Exalada, Canaveilles, En, etc. Au fil des siècles, le nom a connu différentes orthographes, dont Sérola.

Histoire

L’ensemble des trois fortifications fut construit au XIe siècle, durant les premiers temps carolingiens. Elles furent détruites au XIVe siècle, lorsque le roi d’Aragon ordonna la démolition des forteresses tenues par ses ennemis, partisans du roi de Majorque. C’est ainsi que la tour de Niobol et le château de Cérola furent abandonnés et laissés en ruine. Aux pieds du château de Cérola s’étaient regroupées les maisons de la population locale, comme c’était le cas dans de nombreuses régions voisines. Le village ainsi formé portait le nom d’Exalada (également Eixalada ou Exalda).

En réalité, l’appellation dépendait du point de vue : les moines parlaient de leur alleu d’Exalada, tandis que les comtes d’Evol désignaient le château de Cérola. Il s’agissait pourtant du même lieu. Étant donné que les comtes détenaient le château pour le compte du roi d’Aragon, puis de Majorque, c’est le nom de Cérola qui fut reconnu officiellement et utilisé dans les documents administratifs, comme les fogatges.

Situation et accès

Le château de Cérola est aujourd'hui en ruine. Il était situé dans le défilé des Graüs, au niveau de Thuès-les-Bains. Ce graüs est l'endroit où la vallée de la Têt se rétrécit et fait un zig-zag au niveau de Thuès. Pour s'y rendre, ce n'est pas évident. Il faut se rendre dans la zone en véhicule individuel et se garer près du centre de réadaptation fonctionnelle. Ensuite, un chemin grimpe dans la colline juste derrière, mais il n'est pas facile à suivre. On est là dans de la vraie randonnée, pas très longue, mais plutôt difficile.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales

Copyright 2013 - 2026 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster.

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales, Marguerite Duras, Merveilles du monde, Empereurs romains.