La cathédrale d'Elne fut la première cathédrale des Pyrénées-Orientales. Ancien siège de l'évêché, elle est aujourd'hui l'église paroissiale de la ville. Sa visite vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour admirer son superbe cloître.

Cathédrale d'Elne

La cathédrale initiale du Roussillon, la seule jusqu'au XIVe siècle.

La cathédrale d'Elne fut la première cathédrale des Pyrénées-Orientales. Ancien siège de l'évêché, elle est aujourd'hui l'église paroissiale de la ville. Sa visite vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour admirer son superbe cloître.

De quoi s'agit-il ?

La cathédrale d'Elne est la première cathédrale de la région. Elle fut le siège de l'évêché jusqu'au XVIIe siècle. Beau bâtiment situé en plein cœur de la ville, elle fait la fierté des habitants et attire chaque été de nombreux touristes.

Architecture

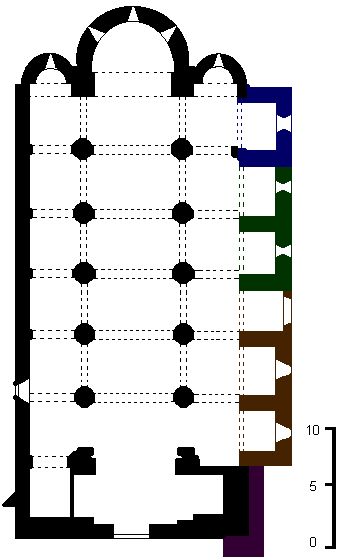

La cathédrale d'Elne est un monument roman, bâti suivant un plan basilical. Elle est constituée d'une nef à deux bas-côtés sans transept, et d’un chœur formé d'une absidiole voûtée en cul-de-four. Initialement, la nef était surmontée d'une charpente en bois, remplacée plus tard par une voûte en plein cintre. Lorsque vous serez dans la cathédrale, retournez-vous vers l'orgue : au-dessus, vous apercevrez dans les murs la trace de l'emplacement des poutres le long de l'arc diaphragme. Le bas-côté sud a été remanié aux XIIIe et XVIe siècles par l'adjonction de chapelles.

La façade était à l'origine symétrique, les deux clochers étant identiques. L’un d’eux fut détruit au fil des années et reconstruit plus simplement, en brique. En imaginant le second clocher disparu, on constate que la façade possédait un mur-pignon rectangulaire, désormais transformé en crénelage. L'intérieur de la cathédrale réserve une surprise par l'emploi de techniques directement inspirées de l’Antiquité : les piliers sont légèrement penchés vers l’avant et la corniche de la nef s’élève en s’éloignant, au-dessus des grandes arcades. Tout cela fut conçu pour améliorer la perspective.

Le portail principal est construit en marbre bleu de Céret. Ses piédroits portent encore les traces du feu : ce sont les restes de l'attaque des troupes de Philippe III le Hardi en 1285 contre la ville d'Elne. Côté sud, le portail en plein cintre est daté de 1669.

Dimensions

Ses dimensions sont impressionnantes pour un édifice de cette époque. Sa longueur totale dans l’œuvre est de 49,60 m pour une largeur de 20,50 m (sans les chapelles gothiques). La nef mesure 42 m de long sur 8 m de large, sous 16 m de hauteur (11,20 m sous les collatéraux). L'abside fait 5,40 m de profondeur (pour un chœur de 2,40 m), et les absidioles mesurent 1,95 m (pour des chœurs de seulement 92 cm). Les ouvertures sont tout aussi remarquables : 8,55 m pour celle de l'abside et 3,40 m pour celles des absidioles.

Légende des couleurs

en noir : fin du XIe siècle

en bleu : fin du XIIIe siècle

en vert : milieu du XIVe siècle

en brun : milieu du XVe siècle

en violet : fin du XVe siècle

Note : L'échelle est exprimée en mètre.

Le cloître

Le cloître d'Elne, attenant à la cathédrale, est l'un des rares cloîtres du département à avoir conservé son intégrité. Réalisé en plusieurs étapes, il offre aujourd’hui un bon aperçu de l'évolution des techniques de construction et de sculpture aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Les quatre galeries formant un carré ont été construites à des époques différentes mais selon des techniques similaires, ce qui confère une belle uniformité à l'ensemble. Le matériau utilisé a toujours été le marbre bleu de Céret, et l’arc en plein cintre n’a jamais été abandonné.

La galerie sud, la plus ancienne, servait de passage entre les salles capitulaires et la sacristie. Ses sculptures, postérieures à celles de Saint-Michel-de-Cuxa et de Serrabone, témoignent de leurs similitudes d’un édifice à l’autre. Les chapiteaux sont ornés de griffons, d’aigles, de bouquetins, de lions, de sirènes et de motifs végétaux.

La galerie ouest, construite au XIIe siècle, marque l’émergence du style gothique. Longeant les salles capitulaires et le réfectoire, elle constitue une réplique assez maladroite de la galerie sud. On y trouve également des pierres tombales.

La galerie nord, légèrement postérieure, présente des œuvres inspirées de l’art gothique d’Île-de-France (fin XIIIe siècle). Elle permet d’accéder à la chapelle Saint-Laurent. La galerie est, pour sa part, remonte au début du XIVe siècle. Construite à l’apogée du gothique en Roussillon, elle est consacrée à la vie de la Vierge et du Christ.

Le jardin a retrouvé sa vocation première : on y cultive désormais des plantes aromatiques, comme le faisaient déjà les chanoines à l’époque.

Dimensions : côté méridional, 15,50 m ; côté occidental, 17,60 m ; côté septentrional, 16,80 m ; côté oriental, 17,60 m. Les galeries mesurent 3,50 m de largeur, sauf la galerie méridionale qui fait 10 cm de plus. Enfin, les colonnes présentent une hauteur de 1,04 m ; les chapiteaux et les bases mesurent 34 cm de côté, pour des tailloirs de 81 cm sur 46 cm.

Histoire

L'histoire de la cathédrale d'Elne est très ancienne : c'est la première cathédrale de la région, datant du VIe siècle.

La première trace de l'église d'Elne apparaît en 571 dans la chronique de Jean de Biclar. La christianisation rapide des peuples permit aux Wisigoths, déjà chrétiens, de transformer l'édifice en cathédrale avec la création de l'évêché d'Elne au VIe siècle. Vaincus par les Sarrasins, les Wisigoths disparurent de la région, laissant l'édifice à l'abandon.

Lors de la reconquête franque, et après la pacification de la région, la cathédrale fut reconstruite au IXe siècle suite à son délabrement. De ce bâtiment, il ne subsiste qu'un bénitier creusé de profondes canelures, entouré extérieurement d'une feuille d'acanthe.

Au XIe siècle, les techniques de construction ayant évolué, la cathédrale, après 200 ans d'existence, dut être à nouveau rebâtie. C'est l'origine de l'édifice que l'on connaît aujourd'hui. Quelques documents de l'époque témoignent de cette période : en 1042, un acte de donation mentionne "ad ipsa opera de Sancta Eulalia", et en 1057, la comtesse de Barcelone Ermessende fit don de 150 mancuses d'or. La cathédrale fut officiellement consacrée en 1069 et fit l'objet de modifications régulières. Ainsi, en 1147, l'évêque Uldagar entreprit de la fortifier. Au XIVe siècle, le peintre Pere Baro réalisa le retable de Saint-Michel.

À la fin du XIIIe siècle, Philippe le Hardi, roi de France, traversa le Roussillon avec son armée lors de ce que l'on appellera plus tard la "Croisade contre les Catalans", en réaction aux Vêpres Siciliennes. La cathédrale subit alors sa pire attaque : endommagée mais non détruite, elle conserve encore des traces sur le marbre du portail.

Au XIVe siècle, l'évêque Raymond entreprit de moderniser la cathédrale en construisant un nouvel édifice de style gothique. La collecte des fonds débuta le 18 avril 1311 et dura toute la première moitié du XIVe siècle. Les ressources étant insuffisantes, seule la partie du chœur fut réalisée, celle que l'on peut encore admirer aujourd'hui.

Le coup de grâce vint au XVIIe siècle, en 1602, lorsque l'évêché fut transféré de Elne à Perpignan, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, construite deux siècles plus tôt par les rois de Majorque. La cathédrale Sainte-Eulalie fut alors délaissée, mais les fonds restants permirent la construction des chapelles latérales le long du mur méridional.

Situation et accès

La cathédrale d'Elne se trouve, comme on peut s'y attendre, en plein centre de la ville d'Elne. Elne se trouve au sud de Perpignan, à une quinzaine de kilomètres, le long de la route d'Argelès. Cette route étant souvent fluide, il ne faut pas trop de temps pour s'y rendre depuis Perpignan.

Une fois au centre d'Elne, suivez les panneaux indicateurs : la cathédrale est bien indiquée. Mais n'essayez pas d'y aller avec une voiture individuelle, le centre d'Elne se parcourt à pied.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales

Copyright 2013 - 2026 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster.

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales, Marguerite Duras, Merveilles du monde, Empereurs romains.