Principal barrage du département des Pyrénées-Orientales, le barrage de Vinça est aussi le plus connu, bien qu’il ne soit pas le plus grand. L’histoire de sa construction est singulière, et les exploits techniques qu’il a fallu relever témoignent de la ténacité des ingénieurs de l’époque et de leur volonté de réaliser cet ouvrage d’art majeur.

Barrage de Vinça

Le plus connu des grands barrages des Pyrénées-Orientales

Principal barrage du département des Pyrénées-Orientales, le barrage de Vinça est aussi le plus connu, bien qu’il ne soit pas le plus grand. L’histoire de sa construction est singulière, et les exploits techniques qu’il a fallu relever témoignent de la ténacité des ingénieurs de l’époque et de leur volonté de réaliser cet ouvrage d’art majeur.

De quoi s'agit-il ?

Le département des Pyrénées-Orientales est richement équipé en barrages hydrauliques. Cet état de fait remonte au début du XXe siècle, l'époque de la construction du petit train jaune, qu'il fallait alimenter en électricité. Mais pour le barrage de Vinça, ce n'est vraiment pas la raison pour laquelle on s'est lancé dans sa construction. Non, le barrage de Vinça a été construit pour réguler la Têt et limiter les crues, tout simplement.

Le barrage de Vinça de nos jours

C'est une construction de 1976, commencée deux ans plus tôt. Un chantier titanesque mettant en jeu deux téléphériques, une centrale de fabrication de ciment et des kilomètres de routes plus ou moins sinueuses. Un chantier qui a modelé le paysage catalan.

Le barrage

Le barrage de Vinça est un barrage-poids légèrement courbé, tout comme celui de Puyvalador construit 50 ans plus tôt. Il mesure 55 mètres de haut, 6 m de largeur sur la crête et 191 m de longueur. Il a nécessité 142 000 tonnes de béton, fabriqué dans une usine construite temporairement et utilisant les matériaux locaux par broyage des roches calcaires pour transformation en ciment.

Le barrage est un écrêteur de crue. Il dispose de deux ouvertures rectangulaires de fond (appelées pertuis vannés), chacune mesurant 4 m par 5 m, soit une surface d'ouverture de 40 m² au total, et de deux pertuis beaucoup plus larges, de 16,30 m x 7,30 m, permettant l'évacuation de 2 000 m³ d'eau par seconde chacun. Le débit total d'évacuation du barrage de Vinça est de 5 000 m³ par seconde.

Le lac artificiel

Le barrage de Vinça a une capacité de rétention d'eau de 25 millions de mètres cubes. Le lac artificiel noie un ancien village abandonné qui se trouvait un peu en contrebas, dans la vallée. Il mesure 5 km de long sur 1,2 km de large. Il est impraticable : toute activité nautique y est interdite.

Le lac artificiel

Par contre, il existe un autre plan d'eau, de l'autre côté de la route nationale qui passe au-dessus de la digue : c'est le lac des Escoumes, une base nautique à proximité immédiate de Vinça. Les deux plans d'eau sont reliés par un déversoir construit en même temps que le barrage.

Exploitation

Le barrage de Vinça est exploité selon un agenda annuel en trois phases. Trois périodes d’exploitation : du 1er janvier au 30 juin, soit la moitié de l'année, on est dans la phase de remplissage. La fonte des neiges et les pluies de printemps remplissent peu à peu le lac, écrêtant éventuellement une crue. Ensuite, du 1er juillet au 15 octobre, il est en phase de soutirage, se vidant progressivement pour préparer l'année suivante. À partir du 16 octobre et jusqu'au 31 décembre, le barrage est vide : c'est la phase d'attente de remplissage.

Visites

Hélas, le barrage de Vinça ne se visite pas. Tout au plus, on peut circuler librement sur la route qui le traverse, menant de l'autre côté de la vallée vers des sentiers pédestres descendant jusqu'au pont romain de Rodès, et au-delà vers Rodès. Toutefois, il y a juste à deux pas, à côté du parking, l'ancienne chapelle de Belloch, une chapelle romane du XIIe siècle en très bon état de conservation. La rejoindre permet d'avoir une très belle vue aérienne du barrage et de la ville de Vinça.

Histoire

Un chantier aussi phénoménal provoqua de nombreuses curiosités au moment de sa construction, à partir de 1974. Afin de satisfaire les curieux un film fut réalisé, film basé sur des prises de vue capturées au moment de la construction. Ce film a été réalisé par Gérard Langlois en 1978. Il a été fait en 16mm en noir et blanc, il dure un peu plus de 26 minutes. Il est conservé à l'Institut Jean Vigo, à Perpignan. Les images ci-dessous en sont tirées.

Comme il vaut toujours mieux faire confiance au réalisateur, voici ci-dessous le texte tiré du film, texte d'un style un peu pompeux, un peu professoral, mais d'une grande précision sur les différentes étapes qui ont conduit à la réalisation de ce magnifique ouvrage d'art. Parole donc à l'auteur.

NOTE : Les titres ne font pas partie du film, ils ont été ajoutés pour une meilleure compréhension du texte.

Présentation de la Tet

La Tet naît du lac bleu à 2500m d'altitude. Après avoir traversé le barrage des Bouillouses elle se précipite dans une gorge vertigineuse. Elle traverse ensuite plusieurs dépressions lacustres dont elle n'a pu s'échapper qu'en entaillant profondément le granit au pied des villages qui peuplent sa vallée. Puis la Tet commence son cours en plaine en sortant des gorges de Rodès. Après avoir traversé Perpignan elle atteint la mer à Canet.

Le projet

Maquette du barrage

L'idée d'établir un barrage à Vinça remonte à 1892. L'adoption du principe actuel par le Conseil Général date de 1968. D'une hauteur de 60 m au-dessus de sa fondation, le barrage, de type poids en béton, se développe sur 190 m entre les rives. Il prend assise sur une largeur de 80 m au fond de la gorge avec un encastrement de 10 m dans le massif granitique sur l'ensemble de sa fondation. Le barrage de Vinça, dont la retenue a une capacité utile de 25 millions de mètres cubes, est un ouvrage à but multiple. Jusqu'à concurrence de 17 millions de mètres cubes par an, il permettra d'améliorer les conditions d'irrigation sur les périmètres existants et de mettre à l'arrosage de nouveaux périmètres. Sa vidange quasi complète à l'automne ménagera un creux suffisant pour écrêter les crues de la Tet. Cet écrêtement ira de la simple atténuation des crues catastrophiques, comme celle d'octobre 1940, à la suppression de certaines crues faibles et moyennes.

Le barrage contribuera à l'alimentation en eau potable des populations, en particulier de Perpignan et des communes littorales. Son utilisation ultérieure, en combinaison avec des retenues annexes, permettra d'économiser voire d'accroître les réserves d'eaux souterraines. La digue des Puntet, qui isolera un bras de la retenue principale, créera un plan d'eau touristique permanent à proximité immédiate du village de Vinça. Compte tenu de l'étroitesse du site, la mise au point des évacuateurs de crues a nécessité des études détaillées sur modèles réduits en laboratoire. Deux évacuateurs de surface, contrôlés par deux vannes de 130 m², ont été prévus pour débiter 1000 m³/seconde chacun sous le niveau maximum de la retenue. Dans les mêmes conditions, deux vidanges de fond, calées au niveau du lit et contrôlées par deux vannes de 20 m², délivreront chacune 500 m³/seconde, ce qui porte à 3000 m³/seconde la capacité totale d'évacuation du barrage. Un premier bâtardeau, modèle barrage-voûte en béton, planté en amont du barrage définitif, doit permettre la mise à sec du site jusqu'à un débit de crue de 250 m³/seconde. Un second bâtardeau en terre doit éviter le retour de la rivière par l'aval.

Le détournement du lit provisoire

Commencée en décembre 1974, la première phase des bâtardeaux a été achevée cinq mois plus tard. La galerie souterraine, d'une section de 28 m², implantée en rive gauche, détournera provisoirement la rivière de son cours normal sur une longueur de 200 m pendant la durée de construction du barrage.

Le bâtardeau aval

En décembre 1974 commençait depuis l'aval la perforation de cette galerie. Les travaux se poursuivaient nuit et jour pour permettre de déboucher en amont du bâtardeau voûte six mois plus tard. Ainsi était réalisée la première phase d'un travail difficile qui allait obliger la Tet à quitter provisoirement le lit qu'elle s'était creusé dans la gorge Saint-Pierre pendant des centaines de milliers d'années.

C'est le 19 juin 1975 que le lit de la Tet fut ainsi mis à sec. On pouvait alors achever les bâtardeaux amont et aval protégeant le site. L'emprise de la cuvette de Vinça concerne environ deux kilomètres de la voie ferrée Perpignan–Bourg-Madame et de la route Nationale 116. C'est en rive droite de la future retenue, après avoir franchi le col de Saint-Pierre et deux ravins, que les voies atteignent le niveau du village de Vinça. Les travaux de rétrécissement des voies ont nécessité le terrassement de 700 000 m³ de déblais et la mise en œuvre de 900 000 m³ de remblais provenant en grande partie de ces mêmes déblais. La protection des talus des remblais en contact avec la future retenue de Vinça a été assurée par 150 000 tonnes d'enrochement provenant des carrières de Thuir et de Baixas. La création d'un niveau d'eau constant au Puntet, dans un bras de la retenue principale, permettra l'aménagement d'une zone touristique à Vinça. Ce plan d'eau est contrôlé par un ouvrage de sécurité des versants, capable d'évacuer vers la retenue principale une crue d'un débit de 50 m³ par seconde. En rive droite, et depuis l'amont, la déviation emprunte la digue des Puntets de 25 m. Puis, après avoir traversé la grande tranchée de la butte des Escoumes, les voies construites sur les remblais de Codillac, hauts de 20 m, franchissent le col Saint-Pierre, largement entaillé par un important déblais.

Construction des voies de communication

Mise en place du chantier

Pendant que les travaux de rétablissement des voies poursuivaient normalement leur cours, les installations de chantier et les travaux du barrage proprement dits étaient également réalisés. Les études effectuées à l'origine par le groupement d'entreprises ont montré que la meilleure solution pour la desserte du chantier, afin de permettre l'approvisionnement en béton et sa mise en place, consistait à installer deux blondins, sorte de téléphérique dont les câbles sont tendus au milieu de la vallée entre des pylônes fixes en rive gauche et des chariots mobiles sur une voie en arc de cercle en rive droite. Les travaux d'installation des blondins étant suffisamment avancés, le groupement d'entreprises pouvait commencer les travaux d'excavation du barrage proprement dit. Ces travaux, réalisés à l'explosif jusqu'à 10 m de profondeur en moyenne sur toute l'emprise du barrage, allaient nécessiter l'excavation de 75 000 m³ de rochers plus ou moins altérés pour atteindre le rocher sain de fondation.

Alors que le déblaiement de l'excavation du barrage se poursuivait, l'extraction des matériaux destinés à la confection du béton était entreprise dans le lit de la rivière en amont du barrage. Transportés par camion jusqu'aux installations de traitement, les matériaux étaient concassés, lavés et triés pour obtenir les six catégories de granulats, y compris les sables entrant dans la composition du béton. Ils étaient stockés en tas à la limite des installations, puis approvisionnés par convoyeur au fur et à mesure des bétonnages jusqu'à la centrale située sur la rive droite de la gorge, à proximité du couronnement du barrage. C'est au laboratoire installé spécialement sur le chantier que la mise au point définitive des bétons a pu être réalisée dans les conditions réelles de production.

Bétonnage

Les bétonnages pouvaient alors commencer à la grue sur les plots de rive droite en octobre 1975. Pour la partie centrale du barrage, le bétonnage débutait en février 1976 grâce à la mise en service du premier blondin. Le chantier prenait alors sa cadence normale. Les postes de bétonnage étaient organisés la nuit de manière à assurer l'utilisation optimale des blondins pour les diverses tâches du chantier, la journée étant consacrée à la préparation des coffrages et à la mise en place des ferraillages.

Construction du barrage

La forme incurvée du barrage, la réservation d'un important réseau de galeries destiné à son exploitation, ainsi que la présence d'organes d'évacuation des crues de fortes capacités, en particulier pour la vidange de fond, ont entraîné la mise en œuvre parfois complexe d'importantes quantités d'armatures et de coffrages. Quelques mois plus tard, en septembre 1976, 65 000 m³ de béton sont coulés, et la forme des joints de construction séparant les différentes parties de l'ouvrage apparaît, de même que se profilent déjà les formes hydrauliques des deux pertuis de la vidange de fond.

À la centrale à béton, le malaxeur, capable de produire deux gâchées de 3 m³ toutes les trois minutes, déverse le béton dans un silo-bus qui en assure le transport jusqu'au point d'accostage des bennes des blondins le long du quai. Chaque benne de 6 m³ de capacité est guidée par radio jusqu'au lieu exact de bétonnage sur le plot où elle est vidée en quelques secondes. L'équipe affectée à la mise en place du béton procède alors au réglage et à la pervibration du matériau.

À la fin de l'année 1976, le volume de béton mis en œuvre atteint 100 000 m³. Les formes définitives du parement aval et surtout celles du parement amont apparaissent nettement, en particulier celles des entonnoirs, des pertuis de vidange de fond et de la prise d'eau. Dans les pertuis de fond, le constructeur des vannes a commencé le montage de ses équipements depuis quelques semaines. Des blindages en acier destinés, avec leur épaisseur de 14 mm, à protéger la zone des vannes et des bâtardeaux sont échafaudés.

Installation du matériel hydromécanique

En février 1977, les pivots des vannes des évacuateurs de surface sont mis en place dans le béton des bas-joyaux. Ils pourront résister aux 130 tonnes de pression de chaque bras de vanne lorsque le barrage sera mis en eau. Simultanément, les articulations destinées à supporter toute la poussée de l'eau sur le tablier des vannes de fond sont installées. Les blindages des pertuis de fond ont pu être scellés au béton de masse, et les vannes proprement dites sont installées aux pertuis où leur montage est en cours. Le réseau des galeries d'exploitation est bien avancé, et les premiers appareillages d'auscultation du barrage ont pu être installés. Les mesures de contrôle sont effectuées régulièrement.

Pose des vannes

D'autres équipes de montage du matériel hydromécanique achèvent l'assemblage, élément par élément, de la conduite de prise d'eau qui, dans quelques mois, alimentera notamment les périmètres d'irrigation desservis par le canal de Corbère. La perforation du rocher pour le traitement de la fondation a pu commencer depuis l'extérieur du barrage. À l'intérieur, on procède à l'injection du coulis de ciment dans un réseau de canalisations réservées à l'avance dans le béton du barrage et en communication avec les forages réalisés dans le rocher. Parallèlement, l'entreprise installe les pendules d'auscultation qui permettront de mesurer les mouvements du barrage au moment de sa mise en eau.

Remplissage du barrage

Le 16 juin 1977, les travaux les plus importants s'achèvent. La rivière peut être dérivée vers le barrage. Pour cela, le bâtardeau amont a été partiellement détruit afin de dégager le passage de l'eau, tandis que la galerie souterraine est provisoirement obstruée par des panneaux métalliques.

Le lit de la Tet après les travaux

La rivière retrouve son ancien lit en franchissant l'ouvrage et en traversant les deux pertuis de fond, dont les vannages restent grands ouverts afin de parer à toute éventualité de crue.

Les derniers travaux peuvent alors être engagés. Il s'agit de condamner définitivement la galerie de déviation provisoire de la rivière, devenue désormais inutile. Simultanément, sur la partie supérieure du barrage, le montage des vannes des évacuateurs de surface est réalisé, de sorte que les pièces les plus lourdes soient mises en place avant le démontage des blondins, dans un délai compatible avec la mise en eau des tranches supérieures de la retenue. Pendant les derniers mois de l'année 1977, les travaux de finition de l'ouvrage sont réalisés. La retenue est remplie jusqu'au niveau de la prise d'eau, et début 1978 commence la mise en eau finale. Le niveau normal d'exploitation est atteint en juin de la même année.

Les essais en charge

Les essais en charge de l'ensemble des vannages peuvent alors être organisés afin de vérifier le comportement et les performances des mécanismes sous la pleine charge de la retenue. Les vannes des évacuateurs de fond sont testées à la fois simultanément et séparément. Ensuite, le robinet à jet creux, destiné à restituer les débits vers la rivière, est testé à pleine ouverture. Enfin, les essais s'achèvent par la mise en service, à capacité réduite, des évacuateurs de surface. Ces tests ont permis de confirmer les résultats obtenus lors des études sur modèle réduit et de vérifier le bon fonctionnement des équipements hydromécaniques.

Quarante-quatre mois après l'ouverture du chantier, l'aménagement de Vinça est opérationnel. Sa retenue, ayant atteint sa capacité maximale, améliorera dès l'été 1978 les conditions d'irrigation des périmètres existants en aval du barrage et remplira dès l'automne suivant son rôle d'écrêteur de crues.

Ainsi s'achève la première réalisation du programme d'équipement que le département des Pyrénées-Orientales a décidé de mettre en œuvre pour assurer la maîtrise de son eau.

Images de la construction

Voici une série d'images extraites du film de M. Langlois, montrant les différentes phases du projet telles qu'expliquées ci-dessus.

Maquette d'essai du barrage

Maquette d'essai du barrage

Maquette d'essai du barrage

Plan des bâtardeaux

Bâtardeau aval

Bâtardeau amont

Percement de la déviation

Galerie de la déviation

Comblement du lit

Déviation de la rivière

Plan des voies de communication

Construction de la digue

Construction du téléphérique

Cimenterie provisoire

Test de qualité du béton

Creusement de l'assise

Transport aérien du béton

Ferraillage

Avancée du bétonnage

Installation des vannes

Avancée des travaux

Elévation

Installation des appareils de surveillance

Le lit de la Tet pendant les travaux

Perçage des fondations

Pose des vannes

Pose des vannes

Mise en eau

Mise en eau

Mise en eau

Essai en charge

Essai en charge

Essai en charge

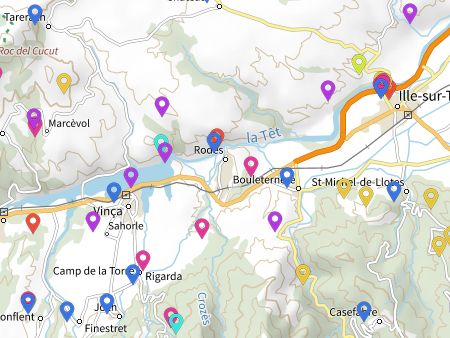

Situation et accès

Le barrage de Vinça se trouve évidemment sur le territoire de Vinça, une ville située à l'entrée du Conflent, encore dans la plaine. Pour s'y rendre, c'est très simple : il suffit de suivre la Nationale montant en Andorre. Le lac du barrage se trouve sur la droite. Si vous souhaitez vraiment accéder au barrage, vous devrez prendre la sortie juste avant le lac, qui mène à une petite route et à un parking. Lorsque vous êtes à Rodès, surveillez votre côté droit pour repérer l'accès.

Une fois garé sur le parking, suivez la route goudronnée pendant environ 500 mètres, et vous arriverez au barrage. Vous pouvez le traverser sans problème.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales

Copyright 2013 - 2026 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster.

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales, Marguerite Duras, Merveilles du monde, Empereurs romains.